前回アップした劇場版廃道ドキュメンタリー

『the OBROADERS オブローダー 廃道冒険家』の記事で、

戸倉の未成隧道を再撮したとお伝えしたので、

そのリポートをちょっとアップしようと思います。

◆

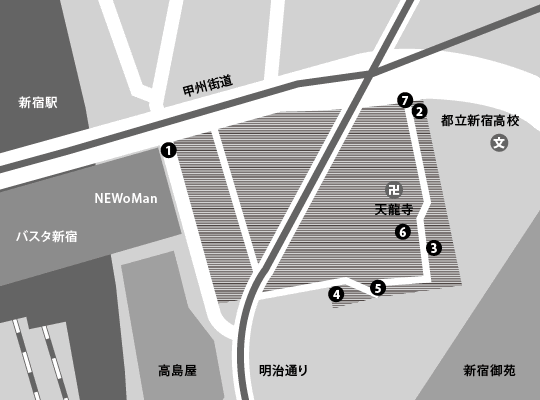

兵庫県宍粟市と鳥取県の県境に位置する戸倉峠。

そこに、第二次世界大戦の時代、

途中まで建設されながらも完成することのなかった未成隧道があり、

廃道三部作完結編の『廃道レガシイ』に収録したしたことは、

その時の撮影リポートでもお伝えしました。

そして、前回の撮影では、帰りの新幹線の時間の都合上、

隧道を奥まで探索出来なかったこともお伝えしましたが、

その後、どうしても奥まで行ってみたい欲求に支配され、

更に劇場公開版のディレクターズ・カットの話もあったので、

再度、撮影に挑むことにしました。

今回は前回到達した地点から最奥の閉塞地点を目指します。

![戸倉峠の未成隧道]()

最奥の閉塞地点到達への決意を新たにする石井さん。

内奥は水が溜まっていることやかなり汚れることを想定して、

石井さんを始め撮影クルーは全員、

長靴とビニール合羽の上下を着用して挑みます。

![戸倉峠の未成隧道]()

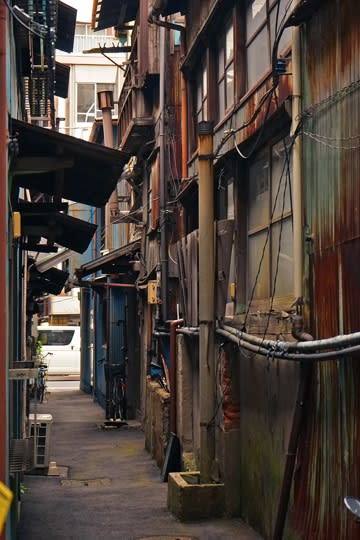

もう二度度来ることはないと思っていた戸倉の未成隧道。

再び訪れた9月の下旬は、早くも紅葉が始まっていました。

![戸倉峠の未成隧道]()

相変わらずなんの変哲もない山肌に、

突如として漆黒の闇をたたえた口を開ける未成隧道。

画像ではとても小さな抗門の様に見えますが、

![戸倉峠の未成隧道]()

撮影クルーの大きさと比べても分かる通り、

実はかなり大きな抗門です。

古い隧道は、現代の車が通行するには、

いささか小さすぎる口径のものも多いですが、

この隧道は、現代の大型車の通行にも充分耐えうる大きさをしています。

おそらく戦車をはじめとした大型の軍用車の通行を考慮してのことだと思います。

![戸倉峠の未成隧道]()

再び訪れた未成隧道は、前回にも増して湿度が高く、

隧道内に入った瞬間に、強烈なカビとすえた獣臭が鼻を突きます。

カビは大量の腐った支保杭に繁殖するもの、

またすえた獣臭は、コウモリの糞です。

![戸倉峠の未成隧道]()

前回到達した、コンクリート巻きの終了地点。

長時間で明るめに撮影してみると、一面のカビの世界。(ゲボッ)

照明が暗いのが幸いして前へ進めますが、

もし人間の目が暗部でもとてもよく見える構造だったら、

おそらくここら先は進みたいとは思わない筈です。

![戸倉峠の未成隧道]()

勿論天井部分には大量のコウモリ。

再び訪れた不審な来訪者に息をひそめている様子です。

![戸倉峠の未成隧道]()

前回撮影を終了した地点を越えて、更に奥へと進みます。

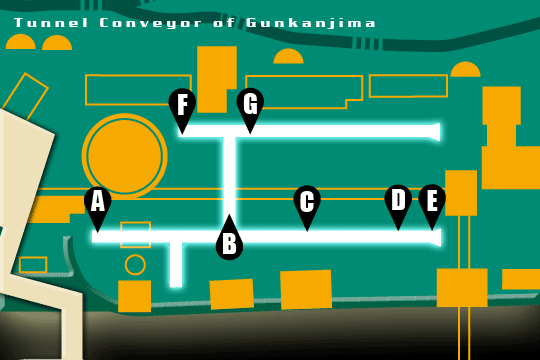

コンクリート巻きが終わった地点から、

いきなり地面が陥没したり盛り上がったりと、

起伏が激しくなってますが、これは総て崩落の結果です。

特に隧道底が斜めにせり上がっていて、

隧道の正面から見ると完全に塞がっている様に見えるところも、

近づいてみると狭い隙間が上へと続いていて、

かろうじて通行することができます。

これは崩落によって地面が盛り上がった分、

天井が同じだけ削れているからだと思います。

![戸倉峠の未成隧道]()

更に進むと、もはや何でこんな形になったのか、

その崩落の過程が想像出来ないほど変形した部分もあります。

コンクリート巻きが終わってからは、

導坑という幅と高さが2m前後の、

ようするに隧道の当たりを付けるための水平の穴が続いているはずですが、

この部分を見る限り、幅は以上に狭くなり、

逆に陥没もひどく、また天井もかなり高い部分から崩落しています。

唯一、隧道は一本で迷うことはない、

ということだけをこゝろの支えに前へと進みます。

次回、未成隧道の最奥地へと進みます。

◆

廃道三部作 絶賛発売中!!

『廃墟賛歌 廃道レガシイ obroad legacy』

廃道DVD三部作・完結編

2014年9月2日 release !

amazon他で絶賛予約受付中!

![廃道レガシイ]()

![]()

『廃墟賛歌 廃道ビヨンド obroad beyond』

廃道DVD三部作・上級編

2014年3月4日 release !

![廃道ビヨンド]()

![]()

『廃墟賛歌 廃道クエスト obroad Quest』

廃道DVD三部作・入門編

2013年3月2日 release !

![廃道クエスト]()

![]()

『the OBROADERS オブローダー 廃道冒険家』の記事で、

戸倉の未成隧道を再撮したとお伝えしたので、

そのリポートをちょっとアップしようと思います。

◆

兵庫県宍粟市と鳥取県の県境に位置する戸倉峠。

そこに、第二次世界大戦の時代、

途中まで建設されながらも完成することのなかった未成隧道があり、

廃道三部作完結編の『廃道レガシイ』に収録したしたことは、

その時の撮影リポートでもお伝えしました。

そして、前回の撮影では、帰りの新幹線の時間の都合上、

隧道を奥まで探索出来なかったこともお伝えしましたが、

その後、どうしても奥まで行ってみたい欲求に支配され、

更に劇場公開版のディレクターズ・カットの話もあったので、

再度、撮影に挑むことにしました。

今回は前回到達した地点から最奥の閉塞地点を目指します。

最奥の閉塞地点到達への決意を新たにする石井さん。

内奥は水が溜まっていることやかなり汚れることを想定して、

石井さんを始め撮影クルーは全員、

長靴とビニール合羽の上下を着用して挑みます。

もう二度度来ることはないと思っていた戸倉の未成隧道。

再び訪れた9月の下旬は、早くも紅葉が始まっていました。

相変わらずなんの変哲もない山肌に、

突如として漆黒の闇をたたえた口を開ける未成隧道。

画像ではとても小さな抗門の様に見えますが、

撮影クルーの大きさと比べても分かる通り、

実はかなり大きな抗門です。

古い隧道は、現代の車が通行するには、

いささか小さすぎる口径のものも多いですが、

この隧道は、現代の大型車の通行にも充分耐えうる大きさをしています。

おそらく戦車をはじめとした大型の軍用車の通行を考慮してのことだと思います。

再び訪れた未成隧道は、前回にも増して湿度が高く、

隧道内に入った瞬間に、強烈なカビとすえた獣臭が鼻を突きます。

カビは大量の腐った支保杭に繁殖するもの、

またすえた獣臭は、コウモリの糞です。

前回到達した、コンクリート巻きの終了地点。

長時間で明るめに撮影してみると、一面のカビの世界。(ゲボッ)

照明が暗いのが幸いして前へ進めますが、

もし人間の目が暗部でもとてもよく見える構造だったら、

おそらくここら先は進みたいとは思わない筈です。

勿論天井部分には大量のコウモリ。

再び訪れた不審な来訪者に息をひそめている様子です。

前回撮影を終了した地点を越えて、更に奥へと進みます。

コンクリート巻きが終わった地点から、

いきなり地面が陥没したり盛り上がったりと、

起伏が激しくなってますが、これは総て崩落の結果です。

特に隧道底が斜めにせり上がっていて、

隧道の正面から見ると完全に塞がっている様に見えるところも、

近づいてみると狭い隙間が上へと続いていて、

かろうじて通行することができます。

これは崩落によって地面が盛り上がった分、

天井が同じだけ削れているからだと思います。

更に進むと、もはや何でこんな形になったのか、

その崩落の過程が想像出来ないほど変形した部分もあります。

コンクリート巻きが終わってからは、

導坑という幅と高さが2m前後の、

ようするに隧道の当たりを付けるための水平の穴が続いているはずですが、

この部分を見る限り、幅は以上に狭くなり、

逆に陥没もひどく、また天井もかなり高い部分から崩落しています。

唯一、隧道は一本で迷うことはない、

ということだけをこゝろの支えに前へと進みます。

次回、未成隧道の最奥地へと進みます。

◆

廃道三部作 絶賛発売中!!

『廃墟賛歌 廃道レガシイ obroad legacy』

廃道DVD三部作・完結編

2014年9月2日 release !

amazon他で絶賛予約受付中!

『廃墟賛歌 廃道ビヨンド obroad beyond』

廃道DVD三部作・上級編

2014年3月4日 release !

『廃墟賛歌 廃道クエスト obroad Quest』

廃道DVD三部作・入門編

2013年3月2日 release !